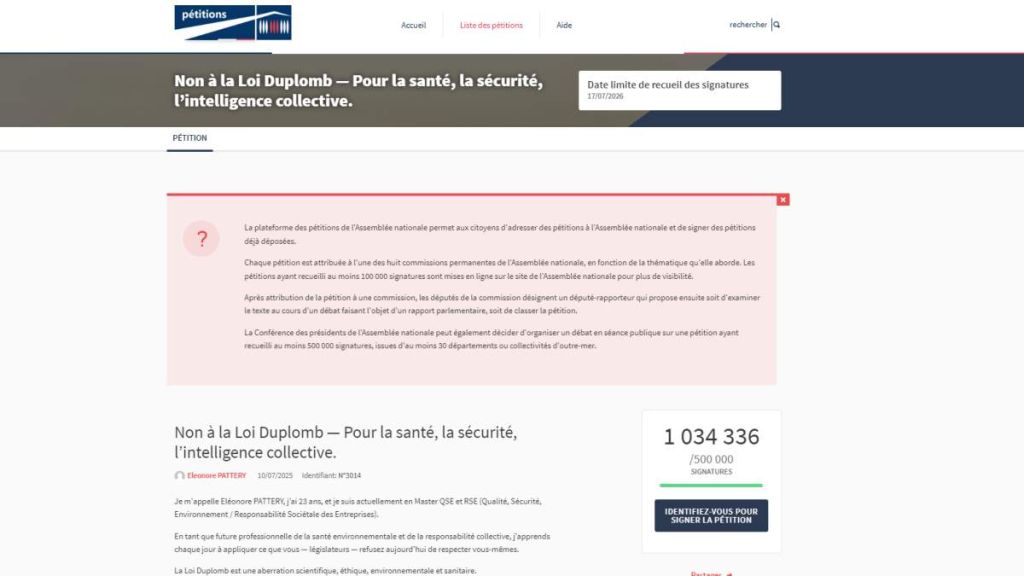

Une étudiante lancée dans la mêlée parlementaire par une simple pétition sur le site de l’Assemblée nationale. En moins de dix jours, son initiative contre la loi Duplomb a réuni plus d’un million de signataires, un record jamais vu pour une pétition parlementaire.

L’histoire commence modestement, mais prend rapidement des allures d’ouragan numérique. Médias, réseaux et personnalités se sont mobilisés autour de ce geste émanant du cœur d’une jeune citoyenne.

Une mécanique participative inédite

L’engouement est soudain et massif. L’Assemblée publie la pétition dès qu’elle atteint 100 000 signatures, lui offrant une exposition immédiate. Quelques jours plus tard, les 500 000 signatures ouvrent la possibilité d’un débat en séance publique, une première dans le cadre des pétitions parlementaires.

Le cap du million symbolise à la fois l’ampleur de la mobilisation et la puissance de cet outil démocratique numérique. L’histoire révèle aussi la porosité entre engagement individuel et relais médiatique, un cocktail redoutable pour faire bouger les lignes.

Le rôle discret d’une étudiante

Cette jeune signataire pionnière s’inscrit dans une logique contemporaine : nul besoin d’un soutien politique ou d’un large budget pour provoquer un mouvement.

Sans chercher le combat idéologique, elle témoigne que le numérique a abaissé les seuils d’entrée de la participation citoyenne. Elle démontre que, bien souvent, il suffit d’une voix sincère pour créer un effet domino. L’étudiante n’est ni confinée à son statut, ni engoncée dans un mouvement partisan.

Elle se contente de poser une question simple : une loi votée sans réel débat doit-elle être remise en question ? Et cette question, posée à plus d’un million de Français, résonne comme un acte fondateur sur l’échelle d’une démocratie à l’écoute.

Que peut désormais cette pétition ?

Atteindre le million de signatures ne garantit ni l’abrogation de la loi ni un amendement automatique.

Mais ce chiffre donne un argument solide aux parlementaires favorables à un débat, notamment lors de la conférence des présidents de l’Assemblée.

La présidente de l’Assemblée elle-même l’a qualifiée de « mouvement à observer ». À la rentrée, les regards seront tournés vers Paris : cette pétition pourrait cristalliser une discussion inédite dans l’hémicycle. Au-delà de l’aspect symbolique, elle invite à réfléchir sur la capacité réelle des citoyens à interférer concrètement dans le processus législatif.

Un message porteur d’espoir

Ce que révèle cette mobilisation, c’est l’émergence d’un nouvel écosystème démocratique, où chacun, même sans influence ni structure derrière soi, peut lancer une onde de choc. Par son action, cette étudiante illustre que la frontière entre l’individuel et le collectif s’est estompée ; les citoyens ordinaires peuvent désormais se faire entendre, parfois plus fort que les voix officielles.

Dans un débat public souvent dominé par les élus, les experts et les lobbys, sa pétition rétablit une idée simple : la légitimité peut aussi venir d’en bas.

Vous pouvez voir la pétition ici…

Ça va vous intéresser aussi :

- Tourisme durable : voyager en respectant la planète

- Avec le compost, transformez vos déchets en engrais

- Une trottinette électrique pour les personnes à mobilité réduite