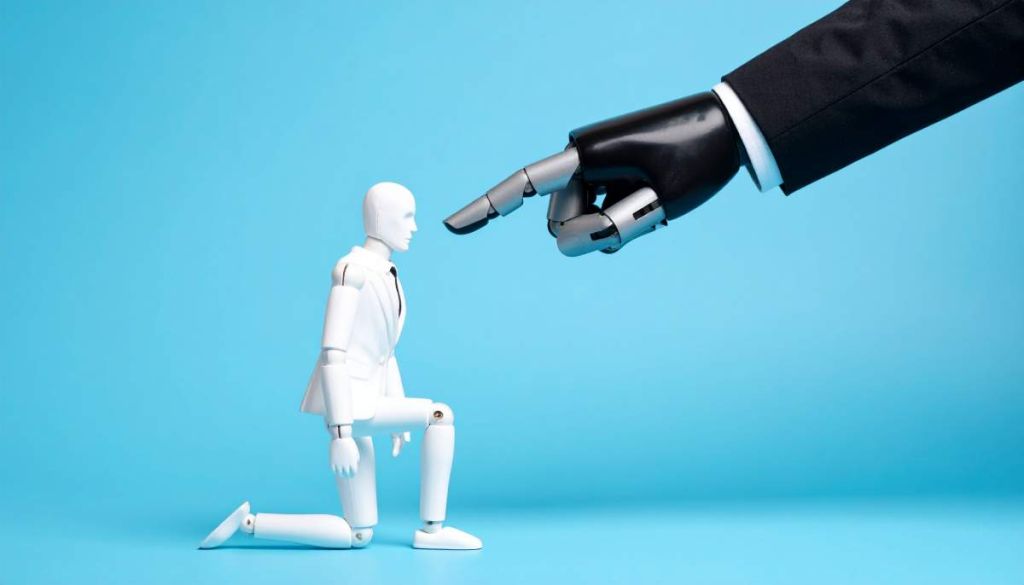

En 1963, Stanley Milgram stupéfiait le monde en démontrant qu’un simple « Faites-le » suffisait pour pousser des citoyens ordinaires à infliger de prétendus chocs électriques à un inconnu.

Six décennies plus tard, des neuroscientifiques belges et néerlandais ont ré-édité la situation avec une différence capitale : tout est analysé par IRM.

Les impulsions délivrées restent bénignes, mais le dilemme demeure. L’image révèle alors un phénomène saisissant : dès qu’une figure d’autorité formule l’ordre, les réseaux cérébraux de l’empathie et du contrôle éthique se mettent en sourdine

Cette mise entre parenthèses de la morale ne relève ni d’un vice individuel ni d’une pathologie collective – c’est une stratégie neuronale d’économie cognitive que chacun porte en lui.

Redécouvrir l’expérience sous IRM

Le protocole rénové alterne deux modes.

Dans le premier, le volontaire décide librement d’appuyer ou non sur un bouton qui fait grimacer son vis-à-vis.

Dans le second, il reçoit l’instruction explicite d’appuyer.

Les rôles pivotent régulièrement afin que chacun vive, tour à tour, la position d’agent et celle de « victime ».

Comportementalement, rien ne change : environ six participants sur dix obéissent jusqu’au bout, un score qui flirte avec le 65 % historique de Milgram.

Pourtant, dans la cabine de l’IRM, la scène se teinte de nuances inédites : le cortex préfrontal, gardien du raisonnement moral, perd soudain son éclat, tandis que l’insula et le cortex cingulaire antérieur – deux bastions de l’empathie – baissent d’intensité.

Le cerveau semble passer d’un mode critique à un mode opérateur, comme si l’ordre servait de mot de passe pour neutraliser la contestation intérieure.

Un silencieux basculement neuronal

Les électroencéphalogrammes enregistrent, à l’instant du signal, une chute des ondes thêta frontales, marqueurs du doute et du conflit éthique.

En parallèle, le lobe pariétal se réorganise autour d’une tâche unique : exécuter la consigne le plus efficacement possible. Dans ce court laps de temps, l’autre personne, pourtant bien présente physiquement, se transforme en simple paramètre de la procédure.

L’autorité n’anéantit donc pas la morale – elle la déporte hors du champ attentionnel, libérant ainsi le sujet de la dissonance qui accompagne normalement toute agression. Résultat : la pression du bouton devient, sur le plan neuronal, l’équivalent d’un geste routinier, proche d’une validation administrative.

La culpabilité en apesanteur

Lorsque les volontaires quittent le scanner, les questionnaires révèlent un paradoxe. Ils reconnaissent la nature agressive de l’acte, mais déclarent avoir ressenti moins de culpabilité lorsqu’ils agissaient sous ordre que lorsqu’ils choisissaient librement.

L’imagerie le confirme : l’insula gauche, zone phare de la compassion, reste tiède, tandis que le précuneus, impliqué dans la représentation de soi, devient discret. Les chercheurs parlent de « bascule agentique » : l’individu cesse de se considérer comme l’origine de l’action, se décrivant plutôt comme la prolongation d’une volonté externe.

Ce glissement explique la facilité déconcertante avec laquelle l’obéissance peut s’installer dans des contextes très quotidiens : une démarche administrative douteuse, un e-mail trompeur, un commentaire malveillant validé d’un clic.

Trois réflexes pour garder la main

L’équipe gantoise ne s’est pas contentée du constat ; elle a testé des contre-mesures applicables hors laboratoire.

Première stratégie : la micro-pause cognitive. Juste avant d’exécuter l’ordre, prendre une seconde pour reformuler mentalement la consigne – « Je choisis de… » – réactive le cortex préfrontal et fait remonter les ondes thêta, rallumant ainsi le projecteur moral.

Deuxième piste : un entraînement de pleine conscience dix minutes par jour pendant une semaine. Les participants pratiquant cette méditation retrouvent une connectivité renforcée entre zones empathiques et circuits décisionnels, signe d’une vigilance accrue face aux ordres discutables.

Troisième axe : expliciter à l’avance ses limites, par écrit ou devant un groupe de pairs. Cette formalisation crée un ancrage qui resurgit au moment critique et réduit l’obéissance automatique d’environ 20 % dans les simulations.

Du laboratoire à nos bureaux

L’armée n’est pas la seule concernée : dans l’open space, la hiérarchie fonctionne sur le même levier. Si un manager exige l’envoi d’un rapport tronqué ou d’un mail manipulateur, la mécanique neuronale de la « bascule agentique » peut s’activer.

La différence ? Ici, la « victime » n’est pas branchée sur des électrodes ; elle est souvent invisible, perdue dans un fichier ou un indicateur de performance. Les neurosciences soulignent alors l’importance cruciale du climat : plus une organisation encourage la critique, plus elle déjoue le court-circuit moral.

À l’inverse, un système qui sanctionne la contradiction pousse le cerveau à économiser son empathie pour réduire l’inconfort de la désobéissance.

Entre le doigt et le bouton subsiste donc une mince bande de terrain : celle de la décision consciente. Savoir qu’un simple « Faites-le » peut endormir l’empathie n’est pas qu’un fait scientifique ; c’est une invitation à cultiver l’habitude de s’arrêter, même brièvement, avant d’appuyer. Dans cette respiration minuscule, la responsabilité retrouve sa place et la morale, son souffle.

Ça va vous intéresser aussi :